前列腺癌发生骨转移该怎么办?

刘敏个人号

刘敏个人号前列腺癌是全球男性最常见的恶性肿瘤之一,随着疾病进展,部分患者会出现远处转移,其中骨转移是最常见的类型,约90%的晚期前列腺癌患者会经历这一过程[1]。骨转移不仅会导致严重的骨痛,还可能引发病理性骨折、脊髓压迫等严重并发症,对患者的生活质量和生存期产生重大影响。然而,得益于医学技术的进步,前列腺癌骨转移已不再是无解的难题。通过早期发现、规范化治疗以及综合管理,患者可以有效控制病情、缓解症状,甚至延长生存时间。

一、骨转移的“种子与土壤”:癌细胞为何偏爱骨骼?

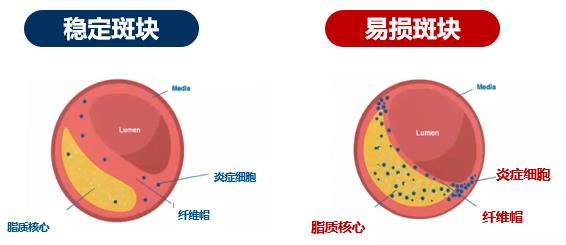

约90%的晚期前列腺癌患者会发生骨转移。在中国,前列腺癌患者中有超过2/3在初诊时已进展至中晚期阶段,这类病例往往伴随肿瘤细胞向骨骼系统的广泛扩散。目前,“种子与土壤”假说为前列腺癌骨转移的易发提供了理论依据[2]。简单来说,骨骼微环境为癌细胞提供了“土壤”,而前列腺癌细胞则像“种子”般在此扎根生长。具体来说,前列腺癌细胞表面高表达整合素等黏附分子,使其易通过血液或淋巴系统扩散至骨骼,与骨基质结合。而骨骼微环境中释放的TGF-β、IGF-1等生长因子,刺激癌细胞增殖,为癌细胞提供了适宜的生长条件。

骨转移最常见于骨盆。作为身体承重的核心,骨盆区域血供丰富,为癌细胞的生长提供了充足的营养,约60-70%的患者首发骨盆转移。其次,脊柱(30%-40%)、股骨及肋骨等部位也好发骨转移。癌细胞侵入骨骼后,可能导致骨结构破坏。患者最初感受到的往往是局部疼痛不适,这种疼痛常在夜间加剧并伴有体位相关性。随着骨质破坏程度加重,会出现骨痛、病理性骨折或脊髓压迫等严重并发症,导致活动受限,甚至瘫痪。

二、精准侦查:揪出骨骼中的“潜伏者”

由于骨转移的早期症状可能不明显,一旦出现夜间骨痛,弯腰困难等表现,要引起重视。除此之外,及时进行检测和诊断对早期筛查骨转移显得尤为重要。通过影像学检查和实验室检查,医生可以更早地发现病情并制定针对性的治疗方案。

1.影像学检查

(1)骨扫描(ECT):全身骨骼代谢异常的初筛工具,可显示骨骼代谢异常区域。尽管骨扫描作为初筛手段具有重要地位,但陈旧性骨折修复灶、骨关节炎或感染区域也会出现显影增强,因此还需结合其他检查以确诊。

(2)MRI/CT:能清晰显示骨质以评估骨质破坏细节,MRI对早期转移灶的敏感度较高,

能够较骨扫描提前3-6个月发现微转移。

(3)PSMA PET-CT:是一种新型精准影像学检查手段,利用前列腺癌细胞膜表面的前列腺特异性膜抗原(PSMA)标记,可高精度定位转移灶,将骨转移的诊断特异性提升至92%。

2.实验室检查

(1)PSA(前列腺特异性抗原):PSA持续升高可能提示肿瘤进展,应警惕骨转移风险。

(2)碱性磷酸酶(ALP):骨转移活跃时,ALP水平可能升高。

三、多维度治疗:构筑抗癌防线

一旦确诊骨转移,患者应尽早启动多学科综合治疗(MDT),通过全身治疗、局部治疗和镇痛治疗的协同作用,实现三重防护目标:1)结构性防护:预防病理性骨折及椎体塌陷,需结合影像学评估(如CT/MRI监测骨稳定性)和骨改良药物干预;2)神经功能保全:通过早期放疗或手术降低脊髓压迫风险,避免截瘫 ;3)疼痛控制:采用阶梯镇痛联合局部治疗,目标为VAS评分下降≥50%

1. 全身治疗:控制肿瘤进展

(1)内分泌治疗:作为前列腺癌骨转移的基石,包括药物去势(亮丙瑞林、比卡鲁胺)或手术去势,可显著抑制雄激素受体信号通路,降低雄激素水平延缓肿瘤进展。

(2)化疗与靶向治疗:

化疗药物(多西他赛、卡巴他赛)适用于内分泌治疗耐药患者,可延长生存期

新型靶向治疗:1)PSMA靶向核素疗法:如镥-177(Lu-177-PSMA)和镭-223(Ra-223),通过精准靶向骨转移灶释放辐射,延长生存期并缓解骨痛,尤其适用于多发性骨转移;2)RANKL抑制剂:地舒单抗通过阻断RANKL/RANK通路抑制破骨细胞活性,降低骨相关事件(SREs)风险,效果优于传统双膦酸盐;3)纳米靶向药物:如HC&HP@TNL纳米脂质体,通过钙磷矿化破坏肿瘤-破骨细胞偶联,早期干预骨转移进程。

2. 局部治疗:缓解症状与修复骨骼

在控制肿瘤生长的同时,还需针对骨转移的具体病灶采取局部治疗,以缓解疼痛和降低并发症风险。

(1)放疗:1)立体定向放疗(SBRT):对孤立性骨转移灶可实现高剂量精准照射,疼痛缓解率达70%-90%,且降低病理性骨折风险;2)放射性核素治疗:通过全身给药靶向骨转移灶,对多发病灶疼痛缓解率达66.7%,且骨髓抑制风险低可快速缓解骨痛(有效率达70%),减少病理性骨折的风险。

(2)骨保护剂:既往使用的双膦酸盐(唑来膦酸)、最近两三年开始上市使用的地舒单抗,这两类药物可抑制破骨细胞活性,降低骨破坏和骨折风险,但需注意肾功能监测及预防颌骨坏死。

(3)手术:若患者出现病理性骨折或脊髓压迫,可能需要骨科手术干预,以稳定骨骼结构。1)射频/微波消融术:直接灭活骨转移灶,联合骨水泥成形术(PVP/PKP)可快速稳定椎体,缓解疼痛;2)三脚架螺钉技术:用于骨盆转移导致髋臼破坏时,通过导航引导植入螺钉增强稳定性,避免关节置换。

3.镇痛治疗

骨痛是前列腺癌骨转移患者最常见的不适症状之一,严重影响生活质量。因此,科学合理的疼痛管理至关重要。

(1)阶梯用药:根据疼痛程度选择药物。轻度疼痛可选择非甾体抗炎药(如西乐葆等);中重度疼痛可选择阿片类药物(如芬太尼贴剂)。

(2)联合治疗:放疗联合镇痛药物,可显著缓解顽固性骨痛。

4.新辅助治疗后的减瘤手术

对于寡转移的前列腺癌患者,最新的临床研究观点提出:如果可以尝试进行新辅助治疗后重新评估减瘤手术的可能性。这通常取决于多个因素,包括患者的具体病情、转移的数量和位置、对新辅助治疗的反应等。实际上笔者所在的中心,也进行过为数不多的此类患者的综合治疗探索,临床效果总体是值得肯定的。

新辅助治疗主要包括激素内分泌治疗、放疗、化疗等,旨在缩小肿瘤体积,改善生存效果。如果患者在新辅助治疗后肿瘤缩小且未出现新的转移病灶,可考虑进行减瘤性手术。

然而最终的临床决策,应当由多学科团队(泌尿外科医生、肿瘤科医生、放疗科医生等)共同探讨,结合患者具体情况进行评估。建议患者与主管医生详细沟通,了解适合自己的合适治疗方案。

四、日常生活与随访管理:提高生存质量

除了医学治疗,患者的日常生活管理同样重要。科学的生活方式和定期随访,有助于提高治疗效果并减少并发症。

(1)生活方式调整:1)营养补充:摄入充足的蛋白质、钙、维生素D及蔬菜水果,并适度日晒以促进骨骼健康;2)适量运动:进行步行、太极、慢跑等低强度运动,增强骨密度,减少骨折风险;3)安全措施:戒烟戒酒,避免过量饮酒,改善居家环境,避免跌倒风险。4)心态调整:积极面对疾病,配合治疗,避免过度焦虑。

(2)定期复查:1)低风险患者:每3个月检查一次PSA和骨扫描,定期评估骨质状况,及时发现骨质疏松;2)高风险患者:需缩短复查间隔,结合MRI或PET-CT进一步评估;3)监测生化指标:定期检查血钙、肾功能,关注骨保护剂的副作用。

五、前沿进展:未来的治疗前景

1.核素治疗的突破

近年来,核素治疗在前列腺癌治疗领域取得了显著进展,特别是在骨转移治疗中展现出了独特的优势。其中,放射性核素Ra-223(镭-223)作为一种新兴治疗手段,受到了广泛关注。

镭Ra-223治疗骨转移主要依赖于它的生物靶向性,其能够模拟钙离子与骨基质羟基磷灰石的螯合作用,在骨转移灶的浓聚浓度可达正常骨组织的50倍。因此,Ra-223释放α射线靶向骨转移病灶,在杀灭癌细胞的同时保护正常组织。临床研究显示,Ra-223核素放射疗法可延长患者生存期,并减少骨髓抑制风险[3]。Ra-223常与内分泌治疗联用,为多发性骨转移患者提供了新的治疗选择。

最近,放射性核素锕-225(Ac-225)因其在癌症靶向α治疗(TAT)中的卓越表现成为核医学领域的最新明星,但是,因为其极复杂的生产制造工艺要求,全球的供应量仅够满足极少数患者,2023年全球产量仅够1000名患者使用。国内仅中国原子能科学研究院(CIAE)具备百兆电子伏级回旋加速器,有能力生产锕-225。随着国内企业(如东诚药业、中国同辐)加速布局核药全产业链,Ac-225的国产化进程有望提速。然而,临床转化仍需跨过三大门槛:1)放射性药物稳定性:优化螯合剂-核素结合力,减少子核素(如213Bi)泄露导致的肾毒性;2)靶向递送效率:开发新型抗体/多肽载体,提升肿瘤组织摄取率;3)政策支持:推动医用同位素生产纳入国家重大科技专项,降低审批与采购壁垒。

2.壳聚糖纳米凝胶药物递送

同仁医院泌尿外科刘敏教授,联合东华大学生物工程学院史向阳教授、曹雪雁副研究员,攻坚克难,针对晚期前列腺癌的骨相关事件,为了克服传统多西他赛化疗的毒副作用,针对核因子κB受体激活剂(RANK)/RANK配体(RANKL)信号通路进行靶向递送研究,研发了一种仿生聚吡咯壳聚糖纳米凝胶[4]。该复合纳米凝胶不仅能够靶向递送化疗药物多西他赛至前列腺癌细胞,实现前列腺癌模型的靶向化疗,以此减轻多西他赛对其他器官造成的毒性效应;同时还能够递送小干扰RNA(Si-RNA-RANK)沉默RNA的表达,以干预RANK/RANKL信号通路,抑制前列腺癌细胞的骨转移。该仿生纳米递送系统联合化疗和基因治疗精准靶向,并高效抑制前列腺癌原发肿瘤生长,同时从基因层面阻止前列腺癌细胞的骨转移,为前列腺癌骨转移的治疗提供了全新的治疗策略研究方向。

六、结语

骨转移作为前列腺癌晚期常见的转移形式,虽然给患者带来了巨大挑战,但通过早期发现、合理随访和多学科协作的个体化治疗,仍可有效缓解症状、提高生活质量并延长生存期。患者应保持积极心态,配合治疗,同时注重健康生活方式的调整,专注于改善自身健康状况与生活质量。若出现骨痛或活动受限,应及时就医,制定个体化治疗方案,以提高生存率和生活质量。

参考文献:

1. Guo X, Li S. Bone metastases of prostate cancer: Molecular mechanisms, targeted diagnosis and targeted therapy (Review). Oncol Rep. 2025;53(4):46. doi:10.3892/or.2025.8879

2. Yin JJ, Pollock CB, Kelly K. Mechanisms of cancer metastasis to the bone. Cell Res. 2005;15(1):57-62. doi:10.1038/sj.cr.7290266

3. Celestia S. Higano et al., Clinical outcomes and patient (pt) profiles in REASSURE: An observational study of radium-223 (Ra-223) in metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC). JCO 38, 32-32(2020). DOI:10.1200/JCO.2020.38.6_suppl.32

4. Yu Q, Gao Y, Dai W, et al. Cell Membrane-Camouflaged Chitosan-Polypyrrole Nanogels Co-Deliver Drug and Gene for Targeted Chemotherapy and Bone Metastasis Inhibition of Prostate Cancer. Adv Healthc Mater. 2024;13(20):e2400114. doi:10.1002/adhm.202400114

医生投稿:文章来源于医生投稿,内容仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,转载请联系原作者。