情人节的“爱情力学”:我爱你,是因为你长得像我妈?

医学热点官方号

医学热点官方号今年的情人节,各位准备好玫瑰花和土味情话了吗?如果今年你的表白台词是“亲爱的,你好像我妈”,先别急着挨打!因为科学说了:这不是变态,是刻在基因里的“择偶潜规则”!

今天,咱们就用科学扒一扒:为啥爱情总像一场“找妈”的基因游戏?

第一趴:科学实锤!你的对象可能是个“妈替”

1. 进化论:基因的“Ctrl+C/V”大法

人类择偶的本质是什么?传基因!传基因!传基因!(重要的事情说三遍)

研究显示,男性倾向于选择与母亲相貌、性格相似的伴侣,因为基因相似性越高,后代存活率越强。

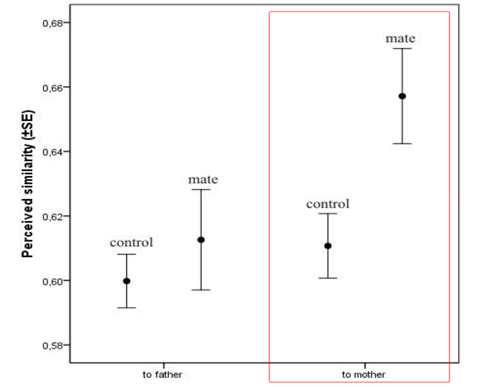

这可不是玄学。一项来自芬兰的研究,纳入了70名男性和女性,研究者将每个参与者配偶的面部特征与其异性父母的面部特征进行对比。研究结果显示,大约64%的男性选择了与母亲面容相似的伴侣,而女性的这一比例明显较低。

(温馨提示:如果你男友总说你“像他妈”,建议先查查他妈的脾气再决定要不要揍他。)

芬兰研究:过随机选择的评估者(男女都有)评估的配偶、对照组和参与者异性父母之间的面部相似度

2. 弗洛伊德:对象是我妈,但我不承认

弗洛伊德的棺材板快压不住了!现代心理学早已澄清:

正常操作:喜欢和妈妈一样爱看科幻片的女生 ✅

俄狄浦斯情结:30岁还要求女友穿妈妈同款碎花裙睡觉 ❌

研究发现,童年缺失母爱的男性,会无意识选择能提供“代偿性依恋”的伴侣。

第二趴:大脑的“阴谋论”——熟悉感才是终极“春药”

1.依恋类型:你找的不是对象,是童年代餐

心理学家约翰・戈特曼(John Gottman)表示,我们对伴侣的吸引,可能源于荷尔蒙,也可能是 “印刻” (imprinting)结果。印刻理论指出,在18 个月大时,我们开始对特定性格类型产生偏好,这源于从父母或主要照顾者处获得的爱、亲密与安全感。

心理学的四大依恋类型为:

•安全型依恋:恋爱中的 “稳定器”,能自如表达与接受爱,把握好关系边界,如《老友记》中 Monica 和 Chandler。

•焦虑-困扰型依恋:对关系焦虑、缺乏安全感,怕被抛弃,像《甄嬛传》中的华妃对皇上的爱。

•回避-拒绝型依恋:高度自我、独立,回避真正亲密关系,重视自由,害怕承诺。

•恐惧-回避型依恋:与被遗弃、虐待等经历相关,内心冲突,不信任他人,害怕亲密关系。

(友情提示:如果你总被同一类人伤害,建议反思下是不是大脑在“循环播放童年创伤”。)

2. 神经科学的“阴谋”

大脑的奖赏系统对“熟悉感”毫无抵抗力!研究发现:

•多巴胺陷阱:与母亲相似的伴侣能激活大脑的愉悦区域,让你误以为“这就是爱”。

•杏仁核的叛变:童年缺爱的男性,更容易被焦虑型女性吸引——因为“情绪波动”让他们想起老妈。

第三趴:情人节求生指南——如何科学“避妈”

1. 高危预警:这些行为说明你找了个“妈替”

她总说“你和你爸一个德行”(你爸:???)。

一见女生说“多喝热水”就DNA暴动?

她和你妈共用同一款香水,而你竟觉得好闻(基因的力量!)。

2. 科学脱单:从“找妈”到“找自己”

逆向操作:专挑和妈妈相反的特质,比如老妈暴躁就找佛系女友。

心理干预:认知行为疗法帮你打破“熟悉感依赖”,但在此之前,你要先找到你自己。

影视教学:《泰坦尼克号》杰克:穷小子爱上贵族女→打破阶级复刻,但代价是冻成冰棍(谨慎参考)。

这个情人节,与其纠结礼物选口红还是游戏机,不如打开手机相册——看看你妈和对象的合影,说不定会解锁年度最佳喜剧现场。

毕竟爱情从来不是玄学,而是一场大脑与基因的合谋。正如《阿甘正传》里那句经典台词:“妈妈说过,生活就像一盒巧克力,你永远不知道下一颗是什么味道。”但科学告诉我们——你大概率会挑那颗长得像妈妈送的。

(温馨提示:本文仅适用于普通“妈系偏好”人群,如出现“要求女友每天打电话向你妈请安”等进阶症状,请速挂精神心理科门诊!)

最后提醒祝大家情人节快乐:健康爱情的真谛,不是复刻过去,而是创造未来。

附录:情人节急救彩蛋

•对暧昧对象说:“你好像我未来孩子的奶奶” → 存活率0%

•对老婆说:“你生气的样子比我妈还可爱” → 当晚睡沙发概率99%

•科学保命建议:转发本文并配文“咱妈真会挑儿媳/女婿” → 家庭和谐度100% UP UP!

参考文献:

1. Marcinkowska UM, Rantala MJ. Sexual imprinting on facial traits of opposite-sex parents in humans. Evol Psychol. 2012 Sep 5;10(3):621-30.

2. Bartholomew K, Horowitz LM. Attachment styles among young adults: a test of a four-category model. J PersSoc Psychol. 1991 Aug;61(2):226-44.

3. Perceived and Actual Characteristics of Parents and Partners: A Test of a Freudian Model of Mate Selection. Current Psychology. 2012; 19(3):194-214.

4. Matt Huston. Why Your Partner May Be Like Your Parent? Psychology Today. Posted May 13, 2014. Available from: https://www.psychologytoday.com/sg/blog/tech-support/201405/why-your-partner-may-be-like-your-parent

原创文章:方舟健客版权所有,未经许可不得转载。