科普帖|口服创新药上市,可治疗青少年及成人重度斑秃!效果如何?需要服用多久?

健客医生官方号

健客医生官方号12月1日,辉瑞口服创新药物甲苯磺酸利特昔替尼胶囊在广东开出首方,为中国12岁及以上青少年和成人重度斑秃患者带来全新的治疗选择方案。

该消息引发了广泛关注。许多患者及其家属关心这个药物的适用人群和注意事项等问题。今天,我们将这些问题整理出来,为大家详细解答。

01 突发斑片状脱发,可能是斑秃预警

斑秃俗称“鬼剃头”,是一种突发的局限性斑片状脱发。它的成因复杂多样,从遗传因素到免疫系统异常,从精神压力到环境影响,这些都可能成为斑秃的“幕后黑手”。

欧美研究结果显示,在斑秃轻症患者中有34%~50%的人在一年内能够自愈,但也有14%~25%的患者病情会持续或者恶化至全秃或普秃。

那么,如何判断自己是否患上了斑秃呢?我们可以通过以下三个步骤进行观察:

首先,留意头发的脱落情况。斑秃通常表现为圆形或椭圆形的脱发区,边界清晰。

其次,关注头皮的变化。在斑秃区域,头皮往往呈现光滑、发亮的外观,没有炎症或不适感。

最后,确认是否伴随其他症状。部分患者可能会出现头皮瘙痒、红肿等症状。如果观察到以上情况,建议尽早前往医院问诊与治疗。

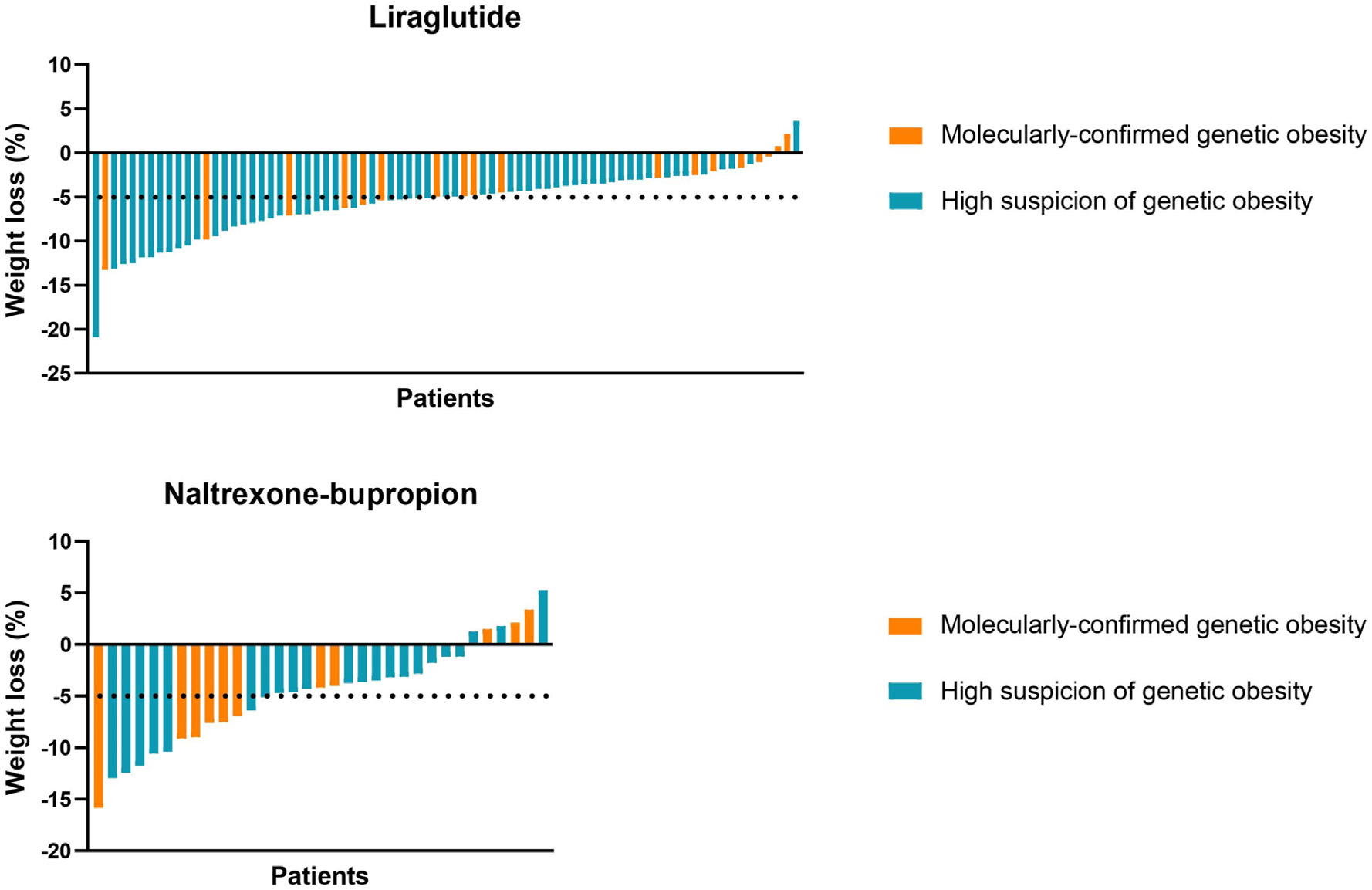

02 利特昔替尼使四成斑秃患者恢复80%头发

今年10月获批的辉瑞创新药甲苯磺酸利特昔替尼胶囊,适用于12岁及以上青少年和成人重度斑秃患者的治疗。

研究数据显示,在脱发率高于50%的入组患者中,每日一次服用利特昔替尼的患者,经过24周治疗后,23%的患者头皮毛发覆盖达80%或以上。

需要注意的是,利特昔替尼是一种激酶抑制剂,不建议与其他Janus激酶(JAK)抑制剂,生物免疫调节剂,环孢素或其他强效免疫抑制剂联用。

03 利特昔替尼使用前要注意这几点

问题1:脱发的常见原因有哪些?

脱发的原因主要分为以下几类:

遗传因素:以雄激素性脱发最为常见,男女都可患病,男性更多。脱发区毛囊对雄激素“攻击”作用过于敏感,使毛囊出现渐进性缩小,最终变为毳毛毛囊,形成临床上可见的脱发。

自身免疫因素:以斑秃为代表,部分斑秃患者还可能同时合并其他自身免疫性疾病,如甲状腺肿、桥本氏甲状腺炎、白癜风等。此外,精神压力过大或突然应激,也可造成斑秃、休止期脱发等类型的脱发。

精神因素:如拔毛癖的患者(多为儿童),部分患者感觉拔毛后能让紧张情绪舒缓等。

药物因素:如恶性肿瘤的化疗药物会造成头发的大量脱落。

感染:真菌、细菌感染,可以造成毛囊的破坏和疤痕的形成,导致永久性毛发脱落。

头皮外伤:头皮受到外伤导致疤痕形成可出现疤痕性脱发。如扎很紧的辫子、用力梳头发、发夹牵拉过紧等。

问题2:利特昔替尼的适应症有哪些?

利特昔替尼是一种激酶抑制剂,用于12岁及以上青少年和成人重度斑秃患者。

问题3:服用利特昔替尼多久可以见效?

一般需要用药2-6个月能观察到效果,部分比较敏感的患者可能在2个月左右能观察到头皮毛发覆盖。具体的治疗时间,需要根据个人治疗情况在定期复查的时候由皮肤科医生评估。

问题4:普通脱发可以用利特昔替尼吗?

不适用,普通脱发和斑秃病因不同。斑秃是由遗传因素与环境因素共同作用所致的毛囊特异性自身免疫性疾病,利特昔替尼可用于斑秃是因为其抑制了免疫信号传导。

问题5:哪些人群不能用或需要慎用利特昔替尼?

以下人群不建议使用利特昔替尼:

●活动性TB患者;

●活动性或严重感染患者;

●乙型肝炎或丙型肝炎患者;

●重度(Child Pugh C级)肝功能损害患者;

●淋巴细胞绝对计数(ALC)<500/mm3或血小板计数<100,000/mm3的患者。

以下人群应该谨慎使用利特昔替尼:

●患有某种已知恶性肿瘤的患者(已治愈的非黑色素瘤性皮肤癌或宫颈癌除外),治疗前应考虑治疗的风险和获益;

●对于已知有血栓栓塞风险因素的患者,应谨慎使用利特昔替尼;

●在当前或既往吸烟患者以及有其他心血管风险因素的患者中,应告知患者严重心血管事件的症状及其应对措施。如果患者发生心肌梗塞或卒中,则终止利特昔替尼治疗;

●皮肤癌高危患者治疗期间,应该定期进行皮肤检查;

●如果治疗期间发生超敏反应,应停用利特昔替尼。

●妊娠妇女应慎用,建议女性在利特昔替尼治疗期间和末次给药后约14小时内不要哺乳。

本文仅为医学科普,不推荐药品,如有不适请到医院就诊。

参考资料:

[1]中国斑秃诊疗指南(2019)[J].临床皮肤科杂志,2020,49(02):69-72.DOI:10.16761/j.cnki.1000-4963.2020.02.002.

[2]甲苯磺酸利特昔替尼胶囊说明书.

[3]Villasante Fricke AC,Miteva M.Epidemiology and burden of alopecia areata:a systematic review.Clin Cosmet Investig Dermatol.2015 Jul 24;8:397-403.

原创文章:方舟健客版权所有,未经许可不得转载。