太可怕!吃外卖=吃塑料?人体血液中竟检测出微塑料

健客医生官方号

健客医生官方号你,能想象自己每天都在吃塑料吗?你可能会觉得奇怪,这怎么可能呢?

我喝饮料,又不会把饮料瓶啃了;我吃外卖,又不会把外卖盒吞了。我什么时候吃塑料了?

一直以来,塑料都被认为是一种惰性物质,不会进入人体。然而,在今年3月,荷兰的研究团队发表论文称,他们首次在人体血液中检测出微塑料。(注:微塑料指的是直径<5 mm的塑料颗粒、纤维或薄膜,有些可达微米乃至纳米级,肉眼不可见。)

参与这项研究的健康志愿者有22名,其中17人(77%)的血液被检测到了微塑料,平均每毫升血液中的微塑料为1.6微克。

要知道,血液在人体中是循环流动的,意味着微塑料可能已经通过血液进入到全身各个器官中。

该研究的负责人迪克·维塔克表示:“这是第一次真正检测到并量化人体血液中的微塑料。这证明我们身体里有塑料,而人体内本来不应该有塑料。”

自从塑料被发明以来,我们就进入了一个“塑料时代”。在享受塑料带来便利的同时,我们似乎不得不接受塑料带来的“反噬”。

塑料经过人们大量使用与丢弃后,通过各种途径进入到自然环境中,又经过了各种物理、化学和生物过程,先是破碎成各种塑料碎片,随后又变成了颗粒更小却依旧难以降解的微塑料。

微塑料体积小,密度低,在环境中容易扩散,可以说已经实现了“全球化”。

北极的雪、南极的冰,微塑料无处不在;空气中、土壤中、海洋中,微塑料无孔不入。而我们人类的身体,也难逃一劫。

(图源论文截图)

(图源论文截图)

微塑料进入人体的方式主要有2种,通过呼吸道和消化道:

1、吸进人体

空气中的微塑料,部分来自微纤维,一些以化纤为原料的衣服、地毯等制品会释放出微纤维,进而形成微塑料。

像PM2.5一样,微塑料也会随着呼吸进入我们的体内。

2、吃进人体

我们的水源,已经是被微塑料污染的重灾区,无论是瓶装水、自来水、地表和地下水中都含有微塑料。

而在食物中,鱼类、贝类、甲壳类海鲜、盐、酒类、添加糖、蜂蜜等,都被检测出含有微塑料颗粒。

此外,塑料制品被大量应用于食品包装上,比如:

PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯):一般用于矿泉水瓶、饮料瓶的制作;

PS(聚苯乙烯):一般用于食物包装材料;

PE(聚乙烯):一般用于包装薄膜和塑料袋;

PP(聚丙烯):一般用于外卖盒、饭盒的制作。

塑料制品在使用过程中释放出来的微塑料颗粒,自然而然就被吃进了人体。

相信所有人最关心的问题只有一个,那就是微塑料到底会不会危害人体的健康?

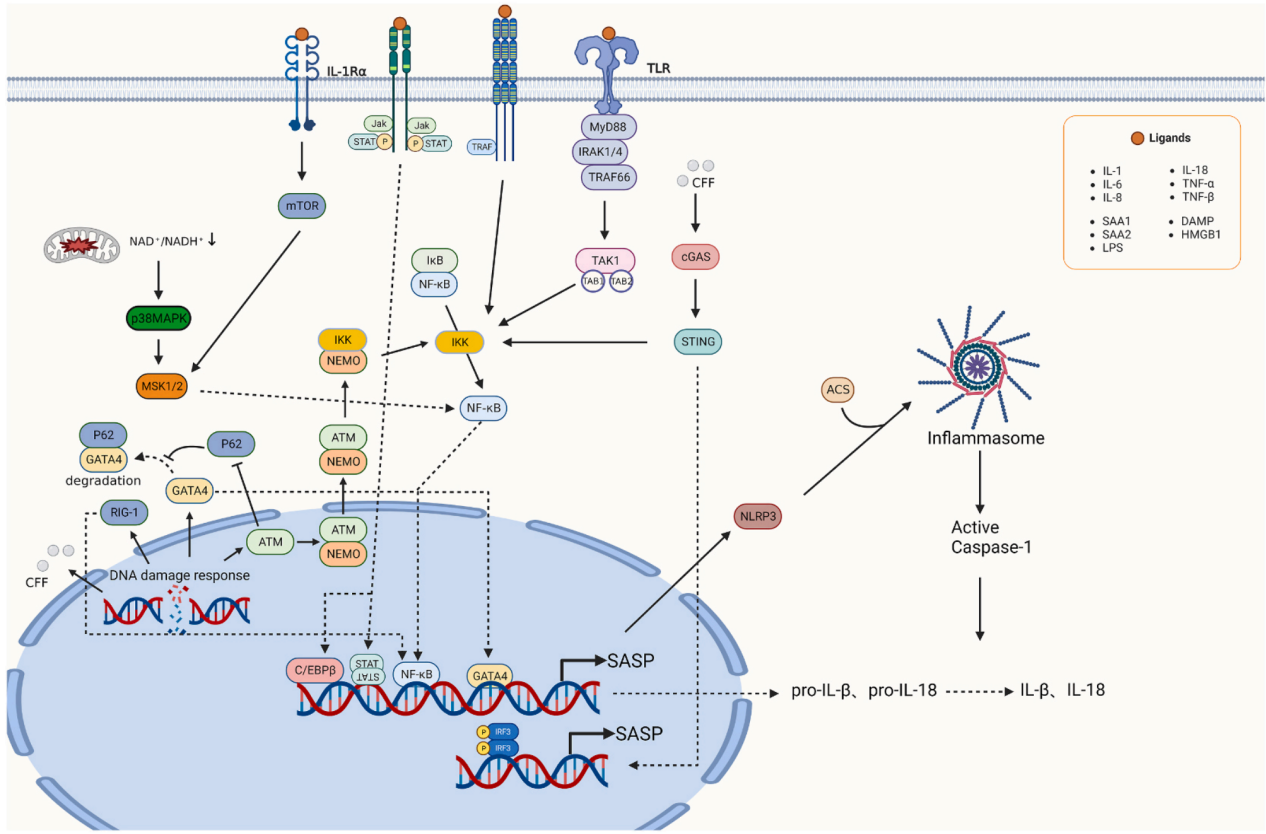

目前,一些体外人类细胞培养和体内啮齿动物研究表明,微塑料可能导致人体细胞造成炎症反应、氧化应激以及DNA损伤等负面影响。

如果这些情况持续,可能会引起组织损伤、纤维化和癌变。

国内有研究团队通过调查来自中国11个省市参与者的粪便样本后发现,炎症性肠病(IBD)患者体内的微塑料含量显著高于健康志愿者的,这意味着微塑料可能会加剧肠道炎症。

而且,经常喝瓶装水、吃外卖的参与者,其粪便中的微塑料更多。

遗憾的是,现阶段微塑料的人体毒性研究仍存在一些问题和空缺。

关于微塑料在人体的体内暴露及毒性数据也非常有限,对人体的具体危害还有待进一步观测和研究。

想要完全杜绝使用塑料制品,似乎是一个不可能实现的命题。

但是在日常生活中,我们还是可以尽自己所能,减少塑料制品的使用,比如:

日常出行,自行携带纸盒或环保袋;

尽量使用玻璃杯、玻璃容器和玻璃饭盒,替换塑料杯、塑料饭盒和一次性保鲜袋;

尽量使用木刷、丝瓜藤和棉布,替换塑料清洁用品;

妥善处理塑料垃圾,做好垃圾分类,不随意丢弃,促进塑料废弃物的再生回收;

尽量选择棉质衣物以及购物袋;

避免使用一些含有微珠的日常洗护用品,比如磨砂膏、磨砂洗面奶等。

参考资料:

[1] 刘雅宣,王兰,师庆英,唐景春.微塑料的人体暴露和健康风险研究进展[J/OL].生态毒理学报:1-12[2022-09-21].

[2] https://doi.org/10.1021/acs.est.1c03924

[3] https://new.qq.com/rain/a/20220424A0A7IB00

原创文章:方舟健客版权所有,未经许可不得转载。